Le Vesti Sacre

Dall'Institutio Generalis Missale Romano:

Nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, non tutte le membra "ministri" svolgono lo stesso compito. La diversità di compiti nella celebrazione liturgica si manifesta esteriormente con la diversità delle vesti sacre, che perciò devono essere segno dell’ufficio proprio di ogni ministro.

Tali vesti contribuiscono perchiò anche al decoro dell’azione sacra.

Le chiese cattoliche di rito latino utilizzano i seguenti paramenti liturgici:

-

Amitto: un fazzoletto attorno al collo ed è sempre bianco.

-

Camice: detto anche alba: è una tunica di colore bianco.

-

Cingolo: che va indossato attorno alla vita di colore bianco ma può essere anche del colore liturgico del giorno.

-

Stola: è indossata in modo diverso dal sacerdote o dal diacono e segue il colore liturgico del giorno.

-

Casula o Pianeta: "a seconda della forma" è indossata dal sacerdote per la celebrazione della santa messa e segie il colore liturgico del giorno.

-

Dalmatica: è indossata dal diacono e segue il colore liturgico del giorno.

-

Tunicella: indossata in passato anche dal suddiacono oggi è indossata nei pontificali sotto la casula solo dai vescovi, arcivescovi e sommo pontefice, ad indicare la pienezza del sacerdozio, può essere anche del colore liturgico del giorno.

-

Piviale: viene indossato al posto della casula o pianeta, per le azioni liturgiche al di fuori della santa messa, può essere anche del colore liturgico del giorno.

-

Cotta: è di colore bianco e viene indossata sulla veste talare, come abito corale per azioni liturgiche fuori della messa, eventualmente insieme alla stola.

-

Velo Omerale: usato per le azioni liturgiche che coinvolgono il SS. Sacramento.

-

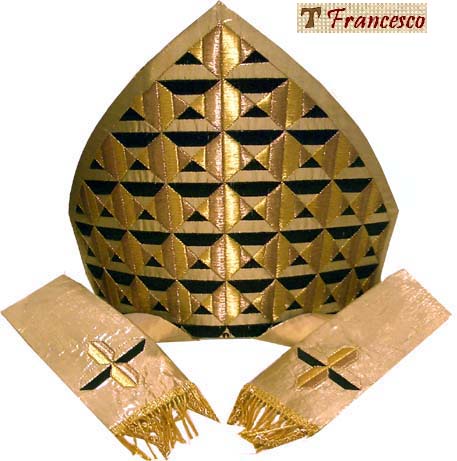

Mitra: "mitria" è un copricapo riservato ai vescovi, arcivescovi, "cardinali" e al Papa, nel rito latino è formata da due pezzi di stoffa rigida di forma approssimativamente pentagonale uniti parzialmente nella parte laterale in modo tale da formare due punte verso l'alto a simboleggiare altico e nuovo testamento.

-

Pallio: "pallium" costituito da una striscia di stoffa di lana bianca avvolta sulle spalle, rappresenta la pecora che il pastore porta sulle sue spalle come il Cristo ed è pertanto simbolo del compito pastorale di chi lo indossa, riservato solo ad alcuni arcivescovi "cardinali" metropoliti e primati come simbolo della giurisdizione in comunione con la Santa Sede

La veste sacra comune a tutti i ministri ordinati e istituiti di qualsiasi grado è il camice stretto ai fianchi dal cingolo, accompagnato dall’amitto attorno al collo. Nella Messa e nelle altre azioni sacre direttamente collegate con essa, veste propria del sacerdote celebrante è la stola accompagnata dalla casula o pianeta, se non viene indicato diversamente. Veste propria del diacono è la dalmatica, da indossarsi sopra il camice e la stola diaconale indossata dalla spalla sinistra al fianco destro; tuttavia la dalmatica, o per necessità o per il grado minore di solennità, si può tralasciare.

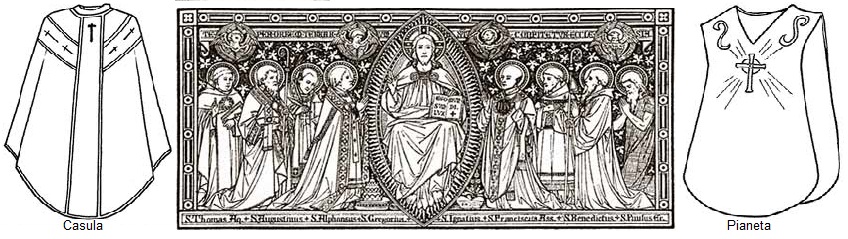

La Casula - Pianeta

La Casula - Pianeta

I Principi e norme per l'uso del Messale Romano e il Istruzione Redemptionis Sacramentum, indicano la casula o pianeta come veste propria del sacerdote celebrante nell'atto di celebrare il rito della Messa e ad azioni strettamente collegate ad essa.

Questo paramento sacerdotale è stato chiamato in latino casula, planeta (pianeta) deriva, come indica Isidoro di Siviglia, da piccola casa, spiegazione che si adatta alla forma tipica della veste che all’origine avvolgeva completamente chi la indossava. La stoffa, infatti, arriva fino ai polsi nella parte superiore e fino alla tibia nella parte inferiore. Nella Vita di San Patrizio di Muirchu, si attribuisce ai druidi la profezia che verrebbe uno «in sua domu capiti perforata» (nella sua casa perforato al capo), chiaro riferimento alla casula.

La foggia del paramento ebbe una progressiva evoluzione con lo scopo di rendere più libere le braccia riducendo la lunghezza dei fianchi. Mentre illustrazioni del XXIII secolo lo mostrano ancora ampio, più ampio delle attuali casule, gradualmente divenne una veste semi-rigida, foderata, da indossare con un'allacciatura sui fianchi. Nel XVII secolo, con la riforma attuata dalla Sacra Congregazione dei Riti fu costituito il termine pianeta la veste dalla forma più corta ai fianchi con due strutture semi-rigide, piane una sul davanti e l'altra dietro. Nel XX secolo è apparsa la tendenza di tornare invece a una forma più ampia e leggera del paramento, anche se non alla forma originale, che giungeva ai talloni e anche ai fianchi del sacerdote, (l’attuale casula). Con la dichiarazione Circa dubium de forma paramentorum del 20 agosto 1957, fu definite le due forme, la casula-pianeta, può essere di varie fogge, la pianeta dalla forma più corta e piana la casula dalla forma più ampia, esse possono avere vari colori liturgici a seconda dell'eucologia e della memoria liturgica celebrata.

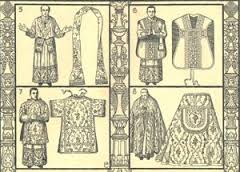

Il Piviale

Il Piviale

Si chiama piviale o cappa, o cappa da coro quel paramento sacro che arriva sino ai piedi ed è fermato da un fermaglio sul petto; possiede la caratteristica di un mantello che disteso ha la forma di un mezzo cerchio.

Il termine piviale deriva da "pluviale", cioé un mantello utile a ripararsi dalla pioggia.

Questo paramento sacro viene usato dai vescovi e dai sacerdoti come sopravveste liturgica per tutte le funzioni solenni nelle quali non si deve adoperare la pianeta o casula. Secondo il rituale del Messale Romano il piviale può essere indossato se non prescritto diversamente durante le processioni, per le benedizioni solenni, per la consacrazione di una chiesa o di un altare, per i vespri e le lodi solenni ma anche per l’amministrazione solenne dei sacramenti.

Tale paramento trae origine dalla cappa clericale o monacale del sec. VIII e IX. La cappa clericale era simile alla casula, ma se ne diversificava perché, alcune volte, aperta sul davanti e provvista di cappuccio. Dall’undicesimo secolo in poi prevalse l’uso della cappa aperta sul davanti in quanto più pratica e da allora non è stata più modificata. All’inizio si lasciò inalterato il cappuccio che serviva per distinguere il piviale dalla casula, successivamente venne ridotto di dimensioni. Nel sec XIII questo piccolo cappuccio fu sostituito da un pezzo di panno, chiamato scudo, che via via fu modificato sia in forma che in grandezza, arrivando addirittura giù oltre la metà del vestito. Furono arricchiti i fermagli chiamati anche fibula, morsus, firmale, firmarium, alcuni ornati solo di pietre preziose e perle, altri invece con figure.

Il suo simbolismo: Questo paramento viene paragonato al cielo divino, suggerisce una santa conversione (come ebbe a dire il liturgista Onorio); così come questo mantello scende ai piedi, allo stesso modo bisogna perseverare nel cambiamento. Sempre secondo Onorio il fatto di essere aperto sul davanti ricorda a chi lo indossa che il cielo è aperto come ricompensa. Il cappuccio sta a significare la celeste allegrezza.

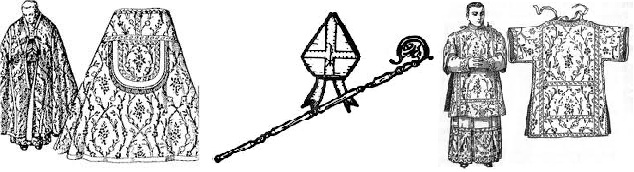

Velo Omerale

Il Velo Omerale (dal latino humerus, "spalla") consiste in un pezzo di stoffa rettangolare lungo circa 2,5 metri e largo circa 60 cm. È dotato di due nastri di stoffa o ganci metallici posti approssimativamente al centro del velo, per fissare in sicurezza il paramento qualora lo si indossi per molto tempo. Esso fa parte del completo del Piviale, pertanto da quest'ultimo prende gli stessi ricami e colori liturgici (bianco o semisdoro). Per consuetudine al centro è ricamata un'Ostia circondata da una raggiera. Tuttavia tra le decorazioni intessute si possono trovare la croce (di solito greca) o gli emblemi eucaristici (ad esempio la sigla JHS, l'agnello, spighe di grano e grappoli d'uva). Esso è utilizzato dal sacerdote o dal diacono quando hanno fra le mani l'Eucaristia, fatta eccezione dei riti ordinari della messa, viene utilizzato soprattutto durante la benedizione Eucaristica. Viene utilizzato inoltre nella processione del Corpus Domini e ogni volta in cui si trasporti l’Eucaristia, anche il semplice trasferimento del Santissimo Sacramento nella pisside da un altare ad un altro richiede l'uso del velo omerale. Il velo omerale si può usare anche nelle processioni e per impartire la benedizione con le Reliquie della Passione di Nostro Signore (e in questo caso è di colore rosso). Il Velo Omerale viene posto sulle spalle, quindi prende l’Ostensorio o il reliquiario con le mani velate dalle fimbrie di questo paramento. L'uso del Velo omerale durante la benedizione eucaristica è segno di rispetto verso l'ostia consacrata contenuta nell'ostensorio.

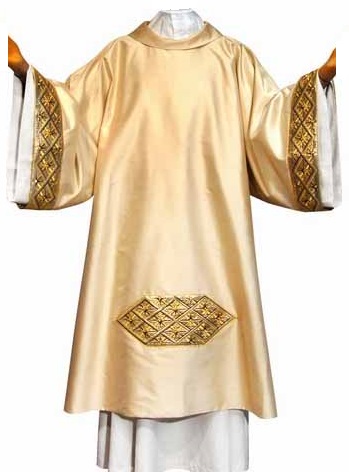

Dalmatica (o tunicella)

Il termine Dalmatica deriva dal latino "dalmaticus", cioé della Dalmazia, luogo in cui era usata una tunica similare. Originariamente esistevano due vesti, la dalmatica e la tunicella, ben distinte sia per forma che per fattura: la tunicella, secondo le prescrizioni del Cerimoniale romano, doveva avere maniche più strette e più lunghe rispetto alla dalmatica ed era la veste liturgica del suddiacono (figura ormai scomparsa nella Chiesa). Ma oggi non si fa più distinzione tra i due abiti. La Dalmatica è invece la veste liturgica propria del diacono il quale la riceve solennemente durante la sua ordinazione; nel momento in cui il Vescovo gliela dona dice: "Ti rivesta il Signore del vestito della salute e della veste dell’allegrezza, e della dalmatica della giustizia ti circondi sempre".

Il simbolismo della Dalmatica fu spiegato dai teologi Rabano ed Amalario. Il primo sosteneva che questo vestito a maniche aperte forma una croce ornata di strisce rosse (clavi), che ricordano a chi la indossa la Passione e la Morte del Salvatore e lo avvisa di vivere sempre memore del suo sacramento, affinché nella celebrazione del Santo Sacrificio sia egli stesso un’ostia gradita a Dio. Amalario invece vede simboleggiato nel colore bianco la purezza, e nelle guarnizioni rosse che pendono dagli omeri, l’amore verso il prossimo; nel caso in cui le strisce siano a destra o a sinistra egli intende che l’amore verso il prossimo si deve avere sia nella buona (destra) che nell’avversa fortuna (sinistra). Le maniche tanto ampie vogliono significare un invito ad un’allegra generosità nel dispensare. Invero ha la forma della croce sia perché Cristo sopportò per noi il supplizio della croce. La dalmatica è stata dunque considerata una veste di salute, di letizia e di giustizia, così come testimonia la preghiera che accompagnava la sua vestizione e che risale al "Canon Missae ad usum Episcoporum", risalente al 1722. Ma, prendendo in considerazione una preghiera preesistente - "Coperto con questo vestito fatto ad immagine del primo padre in forma di croce e ornato di strisce purpuree, ti prego umilmente, o Signore, che per la tua Passione io ti possa essere sempre accetto", - si evince un’interpretazione medievale della sacra veste riferita all’incondizionata fede verso il sacrificio di Cristo. La dalmatica esalta così la virtù teologale della fede. Al di là di qualsiasi interpretazione si deve tener presente che il ministro ordinato, con i sacri paramenti addosso, si eleva dalla miseria terrena ad un mondo molto più alto, della cui luce scende un riflesso sulle sue vesti. Deve essere portata dal diacono o suddiacono per la Messa e per annunciare il Vangelo, in cui Cristo è presentato e predicato.

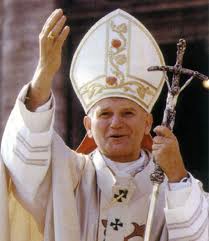

Mitria (o mitra)

La mitria è il copricapo usato dai vescovi nella Chiesa cattolica. La mitra deriva dal copricapo del Sommo sacerdote d'Israele, il Mitznefet (in ebraico), uno dei indumenti sacerdotali ricevute secondo il libro dell'Esodo. La Mitria cattolica: Compare in occidente attorno al X secolo, ed aveva forma di un cono. Nell'arco di due secoli diviene di uso comune da parte dei vescovi, ed assunse la forma attuale, oggi è formata da due pezzi di stoffa rigida di forma approssimativamente pentagonale, uniti parzialmente nella parte laterale in modo tale che le due punte superiori siano libere e che nella parte inferiore si formi lo spazio per poterla indossare. La mitria presenta anche due nastri di tela nella parte posteriore, detti infule o vitte, che scendono sino alle spalle. Durante la messa la mitria viene indossata solo in determinati momenti se non prescritto diversamente: processione d'ingresso, proclamazione delle letture “escluso il Vangelo”, omelia, amministrazione di sacramenti o sacramentale (cresima, benedizione degli Olii, Ordinazioni ecc.), benedizione finale, processione di congedo. Da Paolo VI in poi la mitria è il copricapo più solenne della Chiesa cattolica dopo l'abolozione de facto della tiara (o triregno) indossata dal Pontefice.

Tiara Papale (triregno)

La tiara papale o triregno (in latino: thiara o triregnum) è una particolare corona utilizzata dai Papi sino alla seconda metà del secolo XX come simbolo di sovranità. Si tratta di un copricapo extra-liturgico, utilizzato particolarmente nel corso della cerimonia dell’incoronazione, di foggia conica (su modello delle tiare mediorientali), formata da tre corone (da cui il nome triregno). Le tre corone sovrapposte della tiara papale indicano il triplice potere del pontefice: Padre dei principi e dei re, Rettore del mondo, Vicario di Cristo in Terra. Il principale uso della tiara papale era connesso alla cerimonia di incoronazione, che si tiene nella Basilica di San Pietro dopo il conclave. L'apice della cerimonia era contrassegnato dall'imposizione del Triregno sul capo del nuovo pontefice mentre, recitando la formula "sic transit gloria mundi" ("così passa la gloria terrena"). La tiara papale fu utilizzata per l'ultima volta nel 1963 in occasione dell'elevazione al Soglio di Papa Paolo VI, che ne cessò successivamente l'uso. L'uso del triregno fu sostituito con quello della comune Mitria.

Pastorale (o vicastro)

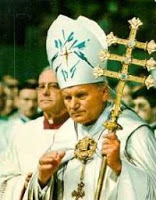

Il pastorale è una sorta di bastone, dall'estremità ricurva e spesso riccamente decorata, usato dal vescovo nei pontificali e nelle cerimonie più solenni. È in uso presso varie chiese cristiane a ordinamento episcopale, tra cui la chiesa cattolica, l'ortodossa, l'anglicana e la luterana. Deriva dal lotuo etrusco. Le origini: A imitazione di quello usato dai pastori veri, il bastone simboleggia chiaramente e visibilmente la funzione di cura della fede e della morale che l'ufficio episcopale, per il popolo cristiano a lui affidata, e rimanda direttamente al Vangelo secondo Giovanni nel quale Cristo si autodefinisce "Buon Pastore". Il suo utilizzo: Data questa simbologia, che richiama il legame forte tra il pastore e il suo popolo, il Vescovo può usare il pastorale solo all'interno dei confini della propria diocesi, mentre non potrebbe usarlo qualora presiedesse delle liturgie in un altro territorio. Il pastorale, cioè, è legato alla missione del Vescovo nei confronti dei suoi fedeli, e non all'episcopato in genere (come è, invece, il caso delle altre insegne episcopali, anello, croce pettorale, mitria, che si portano sempre). Oltre ai vescovi, il privilegio del pastorale è riservato agli abati, in quanto responsabili della cura delle anime di quella realtà extraterritoriale. Le parti della Messa in cui il vescovo porta il Pastorale se non prescritto diversamente sono: Processione d'ingresso, proclamazione del vangelo, omelia, amministrazione di sacramenti e sacramentali, benedizione finale e processione di congedo.

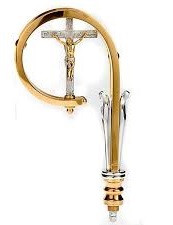

La ferula (pastorale papale)

La Ferula utilizzata dai Sommi Pontefici è simile al pastorale, invece di essere ricurvo, all'estremità superiore è dotato di una croce. Al Pontefice spetterebbe in realtà, come pastorale, la croce papale tripla, ossia un pastorale con all'estremo una croce a tre braccia, usata l'ultima volta dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel Giubileo del 1983.

Pallio (pallium)

Il Palio (derivato dal latino pallium,), in origine il pallio era il mantello indossato dai filosofi e nella arte paleocristiana con questo "mantello" venivano raffigurati Gesù e gli apostoli. Questa pratica venne successivamente adottata anche dalla Chiesa cristiana, il pallio era originariamente un'unica striscia di stoffa avvolta intorno alle spalle e lasciata cadere sul petto dalla spalla sinistra; esso nei primi secoli della cristianità era portato da tutti i vescovi, il primo caso noto di imposizione del pallio ad un vescovo risale al 513, quando Papa Simmaco concesse il pallio a San Cesario, vescovo di Arles. Dal IX secolo in poi venne ridotto all'attuale forma a "Y" larga circa cinquecentimetri, tessuta in lana bianca, con le due estremità che scendono sotto il collo al centro fino alla metà del petto e della schiena, va indossato sopra la pianeta o la casula, ed è decorato con sei croci nere di seta (che ricordano le ferite di Cristo), una su ogni coda e quattro sull'incurvatura, ed è guarnito, davanti e dietro, con tre spilloni d'oro gemmate (che raffigurerebbero i tre chiodi della croce di Cristo). Divenne il segno distintivo nei paramenti degli arcivescovi metropoliti che lo ottenevano per concessione del Papa. Attualmente il pontefice indossare un pallio Petrino a "Y", simile a quello indossato comunemente dai metropoliti, ma con foggia più larga e più lunga, e con il colore rosso delle croci: tali differenze oggi mettono in risalto la diversità di giurisdizione, riservata al Vescovo di Roma

.jpg)

.jpg)