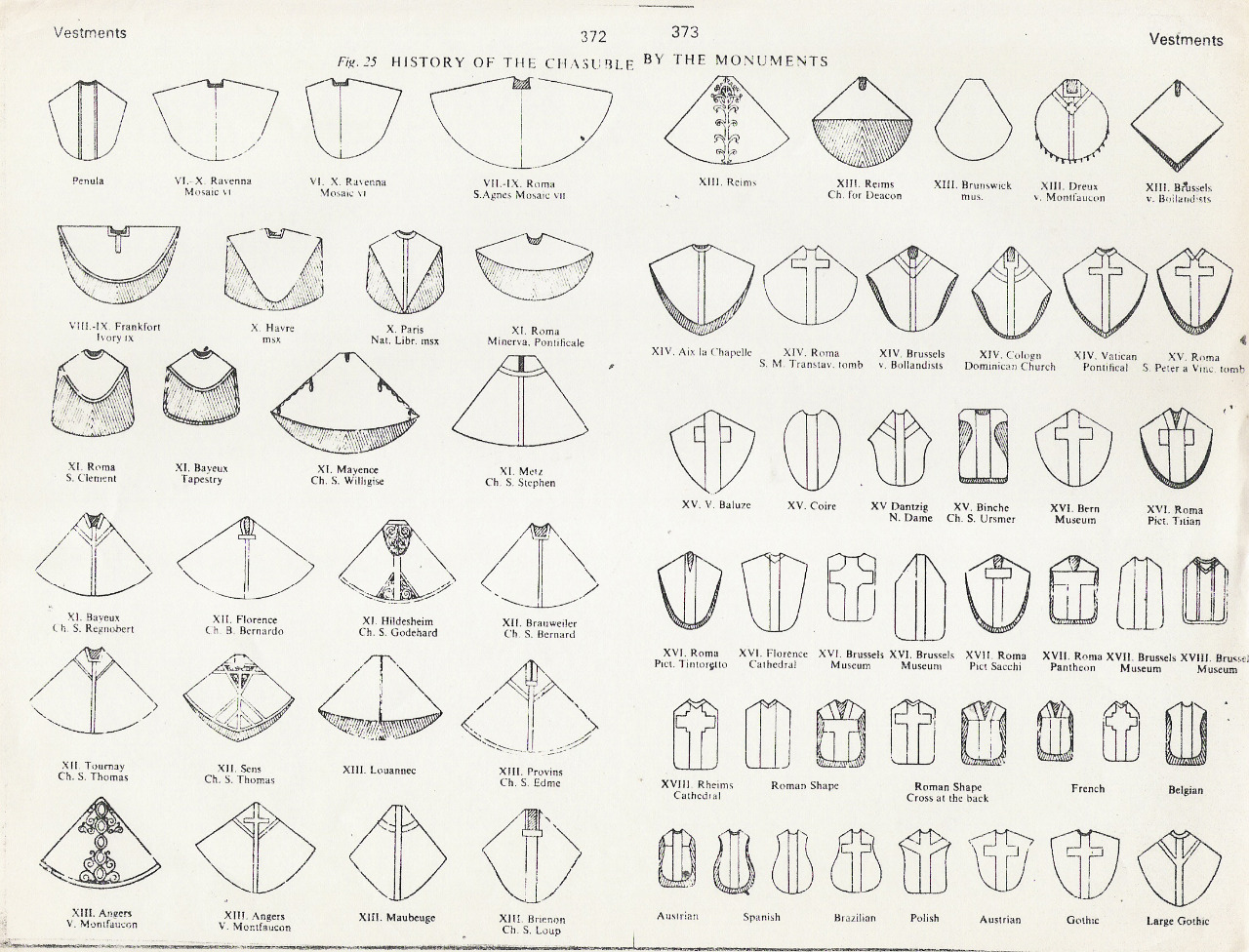

STORIA DEI PARAMENTI SACRI

Cenni Storici

Nell'Antico Testamento al cap.28 del libro dell'Esodo una minuziosa prescrizione stabilisce come debbono essere anche le vesti dei ministri, in particolare quella del Sommo Sacerdote, caricate di forte simbolismo e di sacralità quali riflessi di Dio presente nel rito.

Le Sacre Vesti usate dai ministri nelle celebrazioni liturgiche, derivano dalle antiche vesti civili, greche e romane, in uso nei primi secoli, dalle persone di un certo livello e rango sociale (gli honestiores) successivamente adottate anche per il culto cristiano, questa prassi si è mantenuta nella Chiesa anche dopo la pace di Costantino.

(Come emerge da alcuni scrittori ecclesiastici, i ministri sacri portavano le vesti migliori, con tutta probabilità riservate per tale occasione.)

(Cf. ad esempio san Girolamo, Adversus Pelagianos, I, 30.)

Si può parlare di veste propriamente liturgica solo nel IV secolo, dopo il periodo costantiniano, con l'aver preso coscienza della grandezza della celebrazione liturgica, il carattere festivo viene cosi espresso anche dal decoro della veste del presbitero che presiede l'Eucarestia, divenne cosi una costante della celebrazione, come pure il modello della stessa veste, non per ostentazione ma per significare una più piena partecipazione di sé e consapevolezza della sacralità del rito.

La Chiesa cosi ha mantenuto essenzialmente inalterate le vesti usate dal clero nel culto divino, in epoca carolingia, si volle definire i paramenti propri, ai vari gradi del sacramento dell’ordine, sono cosi stati definitivamente fissati ed hanno assunto la forma che hanno ancora oggi.

b.jpg)

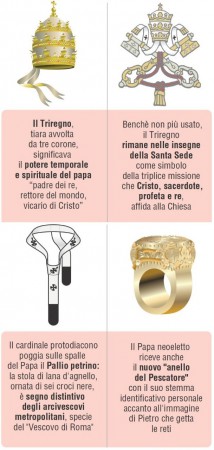

Funzione e significato spirituale

Al di là delle circostanze storiche, nella liturgia odierna i paramenti sacri hanno una funzione importante nelle celebrazioni liturgiche, per il loro significato, ruolo, forna e colore, perciò non vengono indossate nella vita ordinaria. Al momento di celebrare il culto divino, le forme ampie delle vesti, ad esempio del camice, dalmatica e della casula o pianeta, pongono cosi in secondo piano l’individualità di chi le porta, per far risaltare il vero protagonista dell’azione liturgica, Cristo "in persona Christi"

La forma ampia delle vesti dunque, dice che la liturgia viene celebrata in persona Christi e non a nome proprio. Colui che compie una funzione liturgica, non la attua in quanto persona privata, ma come ministro della Chiesa e come strumento nelle mani di Gesù Cristo.

Ordinamento Generale del Messale Romano

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

L' Ordinamento Generale del Messale Romano - nell'originale latino, Institutio Generalis Missalis Romani.

E’ il documento dettagliato che disciplina nella forma i riti e la celebrazione della Messa, della forma ordinaria del rito romano della Chiesa cattolica in vigore dal 1969.

Questo documento unificato, ha sostituito una serie di documenti, Rubricae Generales Missalis (Rubriche generali del Messale), amplificato e rivisto da papa Clemente VIII nel 1604 e completamente riscritto da Papa Giovanni XXIII nel 1960. Integrazioni e variazioni alle rubriche del Messale in conformità con la Bolla Divino afflatu e successivi decreti della Sacra Congregazione dei Riti (Additiones et Variationes in Rubricis Missalis ad normam Bolle "Divino afflatu" et subsequentium decretorum), che esisteva in Messali tra il 1920 e il 1962. Ritus Servandus in celebratione Missae (Rito da osservare nel celebrare la Messa), rivisto da papa Clemente VIII nel 1604 e Papa Giovanni XXIII nel 1962.

Cristo Signore, desiderando celebrare con i suoi discepoli il banchetto pasquale, nel quale istituì il sacrificio del suo Corpo e del suo Sangue, ordinò di preparare una sala grande e addobbata (Lc 22,12). La Chiesa, quando dettava le norme per preparare gli animi, disporre i luoghi, fissare i riti e scegliere i testi per la celebrazione dell’Eucaristia, ha perciò sempre considerato quest’ordine come rivolto a se stessa.

Allo stesso modo le norme, stabilite in base alle decisioni del Concilio Ecumenico Vaticano II, come anche il nuovo Messale, che d’ora in poi la Chiesa di Rito romano utilizzerà per celebrare la Messa, sono una prova di questa sollecitudine della Chiesa, della sua fede e del suo amore immutato verso il grande mistero eucaristico, e testimoniano la sua continua e ininterrotta tradizione, nonostante siano state introdotte alcune novità.

Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche

L'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice è un organismo autonomo della Curia Romana al quale spetta il compito di preparare tutto quanto è necessario per le celebrazioni liturgiche e le altre sacre celebrazioni, che sono compiute dal Sommo Pontefice o in suo nome, e dirigerle secondo le vigenti prescrizioni del diritto liturgico (cfr Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 28 giugno 1988, art. 182).

La figura del Magister (o Antistes, o Praefectus) Caeremoniarum Apostolicarum è attestata con certezza fin dall'anno 710. Risalgono infatti a quell'anno le prime testimonianze scritte dell'esistenza a Roma, di un Ordinator, cioè di un Prelato, esperto in materia liturgica, incaricato di guidare le celebrazioni liturgiche e insegnare i vari riti agli ordinandi. Dalla seconda metà del VI secolo, i responsabili della liturgia papale iniziarono a mettere per iscritto i vari ordines che regolavano le complesse celebrazioni officiate dal Romano Pontefice. Queste raccolte di rubriche e formulari liturgici si diffusero presto anche fuori Roma, divenendo presto modello per le liturgie presiedute dai Vescovi nelle loro Diocesi.

Dai secoli XV-XVI in poi, la figura dei Magistri Caeremoniarum acquisì sempre più importanza e fama, e i Sommi Pontefici iniziarono a regolare anche dal punto di vista giuridico la loro attività. Pio IV, con Breve Apostolico del 10 maggio 1563, confermava per iscritto alcuni diritti dei Magistri, già concessi ab immemorabili dai suoi predecessori.

In virtù dei successivi regolamenti, approvati dai vari Pontefici susseguitisi nei secoli e confermati da Benedetto XV il 25 giugno 1917, la Prefettura (o Collegio) delle Cerimonie Pontificie risultava presieduta dal Prefetto (figura corrispondente all'attuale Maestro delle Celebrazioni Liturgiche), coadiuvato dai Maestri di cerimonie (figure corrispondenti agli attuali Cerimonieri Pontifici).

Nel 1970, a seguito della riforma liturgica che si stava attuando in quegli anni, e della riforma della Curia Romana operata da Paolo VI nel 1967, l'organico e le competenze della Prefettura delle Cerimonie furono oggetto di revisione. Fu approvato un nuovo regolamento e la Prefettura assunse il nome di Ufficio delle Cerimonie Pontificie, presieduto dal Maestro delle Cerimonie, assistito dai Cerimonieri Pontifici.

Una ulteriore e più profonda riforma fu attuata nel 1988 da Giovanni Paolo II, con la Costituzione Apostolica Pastor Bonus (cfr sopra): l'Ufficio divenne un vero e proprio Istituto della Curia Romana a sé stante, dotato di propria autonomia, con legislazione e competenze proprie. Inoltre fu adottata la denominazione (in uso ancor oggi) di Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.

L'attuale organigramma dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice comprende le seguenti figure:

Maestro delle Celebrazioni Liturgiche - Cerimonieri Pontifici - Officiali - Addetti alla Sagrestia Pontificia - Consultori

I cenni sono stati tratti dal Profilo dell'Ufficio della Santa Sede e dall'articolo, I Magistri Caeremoniarum custodi e promotori della Liturgia romana.